世界の果てまで歩く人のハンドブック

学生の頃、札幌郊外の豊平川の河畔で学校帰りによく本を読んだりして過ごすことが多かった。それはとても大きな河で、くもり空の時などは、向こう岸が、霧がかってよくかすんで見えた。時々、好きな女の子を連れて行って夕方になるまでそこでくっついて過ごした。周囲では車の音などは聴こえないので、ものすごく静かな場所で、自分たちが話す声も必要以上に大きな音に聴こえることもあった。

向こう岸では、荒野に建てられた清掃工場の煙がもうもうと立ち上がっていて、その巨大な建造物はまるでお城のようだなと思った。当時、車の無い自分たちにとっては、その河を渡るにはものすごい遠回りをしなければならないので、自分たちのいる河川敷が、ある意味そこが「世界の果て」に見えた。

今でも、ちょくちょく時間を見つけては、その世界の果てに建っている城を見に行っている。見る度に、やはり孤独な煙をもうもうと空に向かって吐いていて、なぜかとても安心する。そして、いつでも世界の果ての城が荒涼な大地に建っているのを確認して、しばらく眺めては立ち去るのをくりかえしている。

先に書いておく。

この「世界の果て」という場所にものすごく興味があって、歩いていこうとしている。

「世界の果て」ということばについて調べている時に知ったのだけど、アルゼンチンには「世界の果て博物館(Museo del Fin del Mundo)」というのが存在している。ここにはアルゼンチンのフエゴ島の氷河の近辺に住む、クジラの獣脂を体に塗って裸で住んでいた異形の先住民ヤーガン族やヤマナ族の資料がある。

やがて、アルゼンチンのフエゴ島「ティエラ・デル・フエゴ」は「炎の島」という意味であることを知った。かつてマゼランが海域を船で渡った時に、海面から島々を眺めた時に、紺色の闇の中で、先住民達が燃やす大きな炎が見えたことに由来している。

マゼランが眺めたように、星の海を横切る船上から、地平線で燃え上がる未知の炎を見つめるというのはどんな気分なんだろうと、ずーっと考えていた。世界の果てに住む人々の炎のことが頭の裏側に焼き付いていて、以来そのことを考えている。

最近出会う人に、自分がたびたび相手にする質問があって、「あなたの世界の中心は何(どこ)ですか?」と尋ねている。それは家族であったり、熱中している趣味であったり、恋人であったりする。人によって世界の中心は変わる。では、世界の果てはどこだろう?これまた、答えは幾通りもあると思う。10代の頃はただの河川敷が世界の果てだったように、今でもちゃんと存在している。

旅に出るには、お気に入りのコップや本など必要なものがあるように、世界の果てに向かうには、それなりに必要なものがある。まずその一つは「態度(アティチュード attitude)」である。

最近、「態度(attitude)」ということばが妙に気に入っている。普段の生活の中で、どのような姿勢を持って生きているのかということ。今自分が住んでいる世界の中でどのような態度でいるか?そういうこと。この「態度」に関しては、割と特殊な考え方をする方だと思っているので、そのことについていろいろ書いていってみたいと思う。

「態度」は大切なことだと思う。例えば、仏像を彫る彫刻師は仏を彫る前に身を清める。「祈り」を彫るためには、その態度が「祈り」に近いことが必要。何かを作り上げるには、作り上げる対象に自分自身を近づけることが必要だったりする。世界の果てに向かうには、世界の果てに近づくための態度やスタイルが必要であると思う。自分が所有している態度やスタイルが、自分が気に入って選択するものを決定していくと思う。態度が自分の武器を決めてくれる。世界の果てまで歩いていくための食料をゲットしてくれる。態度は大切である。「態度(アティチュード)」は「飛行姿勢」であり「スタイル」であると言ってもいいと思う。こういった態度は、自分が選んできたものや感じてきたものが作り上げていると思う。

自分が生きていくための「態度」は、10代の頃、ヒッピー・ムーブメントに関する本やビートニクなどに触れてから、だいぶ影響を受けたと思う。これらの文学に触れてから、自分を集団から切り離して考えることが多くなった。みんながどのように考えているのかについて考えなくなった。例えば、テレビなどのメディアを通じて、多くの悲しみが伴うような一つのニュースが流れるとする。そのことで「集団全体が悲しみに包まれている」というような考え方をしなくなった。例えばオリンピックやスポーツ中継についても同じで、メディアを通じて集団全体がひとつの歓喜に包まれるという考え方があまり好きではない。

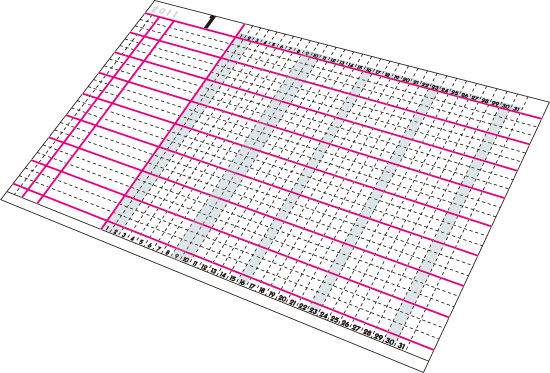

以来、メディア自体が描くものにあまり興味を持てなくて、自分が目でみたり、感じることに静かに集中することが多くなる。ノートブックを通じて、感じたことを書き、自分がどのように思ったのかを詳細に書き留めていった。結果、一人でいることが多くなり、調べ物が増えた。「調べること、知ること」が自分の生活の中心になっていった。

一人でいると、いろんな本に出会うことになる。

リチャード・バックの「カモメのジョナサン」の中でも書かれているけれど、ジョナサンが群れから追放された後の住処である「遥かなる崖」のシーンがとても好きだ。追放されたジョナサンは、孤独を感じるよりも、一人で飛ぶ練習をする喜びを得ていく。くもり空を静かに飛ぶジョナサンと、モノクロームのカモメの写真が印象に残る。なんとなく、ジョナサンに自分を重ねて、少しずつ少しずつ、世界から自分を切り離していく練習をした。

ある日、リチャード・バックの「イリュージョン (村上龍 訳)」に出会ったときは衝撃的だった。

当時、東京に1年ほど住んでいて、趣味といえばピンボールとバイクくらいで、どうにも眠れなくて六本木の遅くまでやっている本屋で文庫本を漁っていたところこの本に出会う。読み終わった時、ぽかんとする程ビックリしたのを覚えている。詳細については省くけど、この本との出会いですべてが変わってしまった。今、モレカウをやっているのもすべてがこの本がきっかけだと思う。自分が世界の中でどのような「態度」でいるべきか、この本にほとんど書いてあった。ここで学んだことは「俺も好きにするから君も好きにしなさい」ということ。

ヒッピーのムーブメントについて調べていくとたどり着いたのだけど、アメリカ北西部の真っ白い塩の平原であるブラックロック砂漠で行われている「バーニング・マン」に興味を持った。バーニング・マンの参加者達は「 Burner (炎を燃やす者)」と呼ばれ、何もない塩の荒野に円形の街を作り上げ、そこで自分を表現しながら生き抜く。そして最後に、すべてを無に還すべく街の象徴である人型の造形物「ザ・マン」に炎を放つというイベントである。この特殊な環境の街では、貨幣経済が禁止されており、見返りを求めない「贈り物経済」で運営されている。これらは、物々交換や物とサービスの交換すら行わず、ただ相手に与えることを目的としている。

これらの大規模なイベントは、そもそもが、たった数人が始めた行為であることに興味を持った。「浜辺で人形のオブジェクトに炎を放つ」という単純な行為が一つのムーブメントとなって、大規模な人数になり、最終的に法執行機関に中止を求められた結果、ビーチを後にした集団が隊列を組みシェラネバダ山脈を越え、ブラックロック砂漠に集結し街ひとつを作り上げ、さらに大規模なものとなっていった。

これらの砂漠に存在する街のように、世界から自分を切り離して、そして荒野の果てで独立していくという行為のことを考えると、自分はものすごく興奮するタイプであることを知った。「荒野の端っこで燃える炎」のことを知った時、これだと思った。これが自分の「態度」であり「スタイル」であると感じた。

集団の中で自分がいる場所がないなら、世界の端っこまで歩いていって、そこで炎を燃やしてたき火のような人であるといいなと思った。それが大きな炎であるかぎり、誰かを呼び寄せる。しかも世界の果てで燃えるたき火。

「人は自分の中に音楽を持っていて、外側からの音が内側の音と一致するときに、音楽的な至福を感じる」ということばがある。このことばを知った時、自分の中に小さな炎を灯るような「よい気分」がした。なるほど、良い音楽を聴いた時に、妙にしっくりくるのはそういうことかと腑に落ちた。

何を選べばわからないときは、自分の内側と一致する外側のものを選べばいいんだなと思う。「世界の果てで燃える炎」が自分の象徴であり「態度」だと思う。自分の内側にぴたりとハマってしまった。この炎が自分の、道標になって自分の内側と一致するものを照らしてくれている。あとは見上げながら歩くだけ。またそういう人であるようにいるだけ。寒い時には暖も取れる。以来、船乗りの歌や北極星のように、目印になっている。

飛行姿勢を保つ。すると、飛んでいける。

How many miles to Notebookers.jp?

ここがあなたの世界の果てのサイトでありますように。